(四)8月29日(星期天)

张掖,取“张国臂掖,以通西域”之意,其环境优越,物阜民丰,有诗赞日“不望祁连山顶雪,错将张掖认江南”,的确在河西走廊的几天时间里,张掖给我的印象最深,由于我在国内的不少城市生活过,张掖人自认为张掖像江南,我觉得一点也不为过,它有点像江南的宜兴和苏北的盐城(从性格语言和饮食习惯来看,盐城相比南京更江南化一些),的确给我以江南小城的印象,漫步在意大利著名旅行家马可.波罗曾到过的街上,甚至能感受到南方城市的现代气息。

(图:马可.波罗天天站在大街的中心俯视着来来往往的行人们)

张掖的历史很悠久,也是全国历史文化名城之一,在五千年前就有先民在此繁衍生息。西汉于元鼎六年(前111年)建张掖郡,这里遂成为军事战略要地、丝绸之路重镇和东西方经济文化交流的通道。在甘肃有金张掖、银武威之说,因为甘肃一代的古城墙都是用土夯成,由于张掖的富庶,城中的军民又用烧制的墙砖把城墙里外包了一层,使得城墙更加坚固,有固若金汤之意。江总书记两次视察张掖,第一次就题写了“金张掖”三个大字,第二次张掖人再求墨宝,江总又留下了“再铸金张掖辉煌”的墨迹。同**同志视察特区一样,与深圳特有的**同志挥挥手的大幅特写宣传画相似,江总书记的宣传大幅也被挂在张掖市最显著的市中心广场。

(图为马可.波罗街)

记者团留宿的地点就选在江总书记下蹋的张掖宾馆,在早餐后张掖市委主管宣传的副书记和宣传部的领导在做了简短的介绍后带领记者们开始了一天的紧张采访。

(图:记者们在张掖宾馆前合影)

采访的第一站是100多公里外的高台县祁连葡萄酒业公司,记者们先参观采访了制酒基地和酿酒葡萄种植基地,白龙江林业管理局河西开发局投资了1个多亿建成了万亩优质葡萄庄园,里面种有蛇龙珠、梅鹿辄、佳美、赛美容、贵人香等二十多个世界名贵酿酒葡萄品种,的确算得上是张掖地区一个较大的手笔。再加上庄园位于祁连山下黑河中游张掖盆地的西北边缘,这里属青藏高原和蒙古高原的过度地带,临近马丹吉林沙漠南缘,地势平坦,日照充足,平均日照率竟达70%以上,大气透明度高,又是地沙结合土质,热交换快,虽然当地的蒸发量较大,但庄园里有祁连上的雪水灌溉,含有丰富的矿物质,因此说这里的葡萄种植有着得天独厚的地理条件。

记者们在葡萄园里看到了已挂果的葡萄,葡萄长得并不大,和城里的食用葡萄并不相同,入口酸酸的,有点像山里的野葡萄,这样的葡萄能酿出优质的葡萄酒吗?虽然其他记者个个赞不绝口,但我心里仍在犯着嘀咕,因为记者团礼貌惯了,就像在武威餐宴一样,虽然记者们啃着粗玉米棒子吃得好几位拉肚子,但嘴里还在礼貌地叫不错不错的啦。但后来到基地里品尝刚从酒罐中酿制出的“祁连传奇”系列干红干白时,味道的确很好,特别是酒中之宝“赛美容冰白”和“美乐冰红”口味更加独特,这是我第一次品尝冰红和冰白,因为这两种酒在国内其它地方还没有。

第二个采访的目标是临泽县的番茄产业,我总觉得这次的采访安排线路有点问题,因为高台和临泽在张掖和酒泉嘉峪关之间,第二天记者团将继续西行去酒泉和嘉峪关,到了高台其实已经走了一半,可为什么还要在晚上折回到张掖呢?一天之间便多走了300多公里折返路,采访的时间和行程是非常紧张的,也许是组委会的一时疏忽吧。

(图为成套引进意大利番茄加工设备)

每个县都有每个县经济发展的地方特色,临泽给我的印象是除了番茄还是番茄,就是在采访车的运行途中,一路上竟能看到骑车人在捡番茄,走了好长时间才发现是前面运送番茄的车上掉下来的。

(图:整车的番茄倾倒入池)

记者团参观采访了临泽县的一个番茄酱加工基地,名叫天森番茄制品公司,是由新疆人来投资的,由说周边有不少当地人外出去新疆打工,可见甘肃还是属于比较贫困的地区之一。

(图为工坊里的番茄清洗工序)

下午记者团到甘州区参观采访了节水灌溉工程,沿途在车上记者们看到了清彻透明的渠水时都大呼小叫起来,此时的感觉胜似江南。

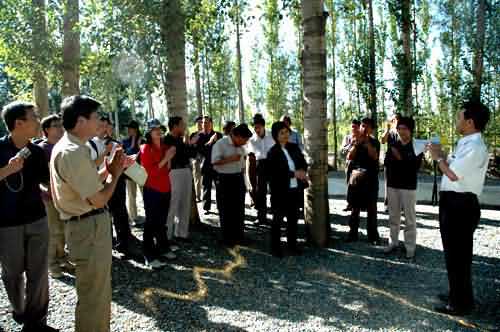

(图为记者们到到节水灌溉示范点实地采访)

甘州区的灌溉工程做得非常到位,而且制定了多部《水法》,当地农民用水必须加入用水者协会,而协会则按《水权交易办法》严格执行和实施。在甘州随处都可以看到用水泥砌成的长长的一条条明渠,甘州已经形成了一套完整的灌溉网络。在西部,最要命的就是水,没有水,一切都是空话,由于张掖是一个**原,因此灌溉网络能够得以实施,而武威大部分都是山区,地方上的经济就相对缓慢。

(图:现在很少能在会议室里看到主席像了)

甘肃也是个多民族的地区,全省有45个民族成份,世聚甘肃的有回、藏、东乡、土、满、裕固、保安、蒙古,撒拉、哈萨克等10个少数民族,其中裕固、保安、东乡是甘肃的独有民族,晚上在张掖宾馆聚餐时,两个裕固族妇女轮流上来给宾客们敬酒,每敬之前必高歌一曲,嗓门大得惊人。